Wallpaper cover designed by Zhang Ke

01 April 2018

张轲,逆流而上者

张子岳 撰文

在北京三环里,柳荫公园附近,由于首都中轴线的存在,沿街建筑都有着严格的高度限制,使得街上看来变化不大,但一墙之隔却往往别有洞天。建筑师张轲和他的“标准营造”就在这一墙之隔内建造了他们在北京最新的工作室。没有独立的办公室,张轲就和员工们在一起,在洒着阳光的坡屋顶下排排坐,要找人就吼一嗓子。混凝土与内向的庭院,塑造了扎实的空间氛围。2018年初的一个冬日的午后,张轲与 Wallpaper* 卷宗聊起了有关建筑以及其他话题。

从反对开始

谈及当代中国建筑,张轲与他的“标准营造”无法被绕过。从若干经典项目、大量发表作品、海外展览教学,到世界顶级建筑大奖,张轲具备近乎完美的知名建筑师标准配置。不过,在他执业之初,叛逆的他并未刻意设计这套配置。

虽然张轲的履历的确是明星式的,上世纪90年代在清华大学建筑系完成学业后又拿到了哈佛大学硕士学位,是早年中国海归建筑师中的一员。“标准营造”在1999年成立,首先在美国完成了若干建筑作品。2001年的东便门明城墙遗址公园设计方案算是他们的归国之作,由于项目投资巨大,竞赛的竞争激烈。张轲做的方案没有遵守任务书要求,然而最终获得了第一名。在竞赛中,张轲扩大了基地的设计范围,将文物保护与城市关系统筹考虑;种种应对保护建筑的手法不一而足,清晰的姿态和广阔视角的切入,与众不同的设计成果为他们赢得了竞赛第一名——那是一块巨大的模型和一幅手绘的立面长卷,找不到对旧城墙的惯常“粉饰”。

张轲说,这种先确定“自己不做什么”的想法,是在清华做学生时就有的。彼时的他是清华较早一批搬到附近村里租房的学生。在那里他与其他绘画爱好者组成了一个“绘画小组”,主要的伙伴由建筑系的学生组成,其中就包括后来十分活跃的几位建筑师,例如王辉、董功等人。也许只是在无意识地创作与学习,但张轲知道“自己不做什么”,已经开始将那些容易走的路一一封死。拒绝模仿流行与拒绝贩卖传统,张轲的诸多建筑实践与话语,都从“反对”开始。反对与抵抗的不同在于,抵抗后的策略具有较强的针对性,而反对则将方法引向了更为开放和自由的地带。上世纪90年代的中国建筑界,话语权仍被体制内的建筑系统牢牢把控,但随着经济和思想的发展,一些独立意识已逐渐出现,并被组织成新的实践和话语。同样有着“海归”背景的建筑师张永和在1993年与鲁力佳创办“非常建筑”,这算是新中国的第一个独立建筑事务所。虽然在90年代人作品并不多,但对当时的年轻人来说,这是第一次看到了建筑师在设计院、政府、房地产商以外的新选择。张轲说,在信息并不流通的年代,“非常建筑”的存在方式,对于他们那一代建筑师来说是一个很大的启发。

查看“标准营造”的传播脉络,你会惊讶一个并不高调的建筑师竟有如此多的展览与发表。在2006年在荷兰鹿特丹举办的“中国当代”展上,标准营造设计的武夷小学礼堂成为入选作品。策展人 Linda Viassenrood 将这个作品划分到主题“中国性”中,并称其“屋顶是反喻几十年来对在现代中国建筑中融入传统的论争”,这是一个读起来简短但实则复杂的判断。在这次展览中,张轲第一次使用了他标志性的叛逆十足的黑白头像。从此这个头像被一直被用于各类发表、学术活动和建筑展览,至今仍是张轲的微信头像。对话中,他说自己如今只是形象温和了一些,反叛仍是内核。“标准营造”名字的由来也透露出这种反对的意味。其实自称“标准”便是在对既有的标准提出质疑,也拒绝不停地被别人告诉自己什么是标准。而“营造”二字指涉了对建筑师来说很本质的活动——造房子,有将建筑问题去繁为简、重新梳理之意,是一种拒绝模仿和拒绝简单承接的造房“标准”。张轲笑道,当时提出这个还是挺需要勇气的,一是年轻,二是说都说出去了,如果没做到可就尴尬了。

2016年张轲获得国际建筑重要奖项阿卡汗建筑奖,2017年,他成为阿尔瓦·阿尔托奖史上第一位获奖的中国建筑师。国际建筑主流的认同,使得作为建筑师的张轲和他的同事们在很多层面获得了更多自由。

遥远的实践

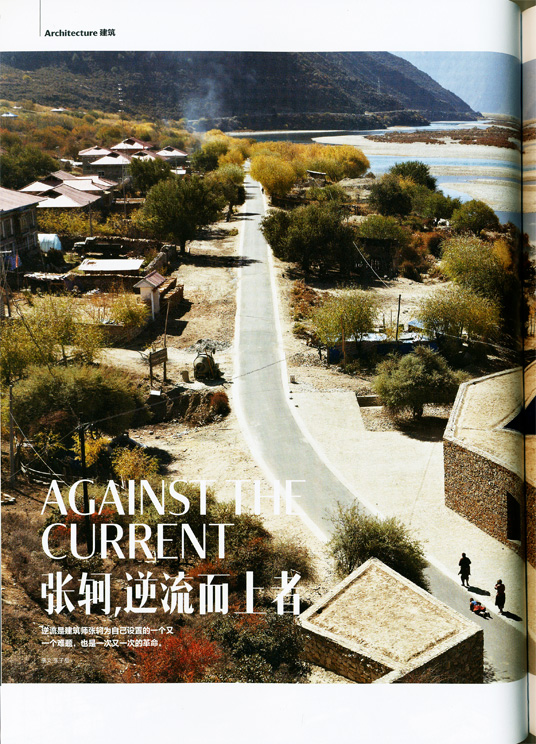

提及张轲的建成作品,完成度极高的诺华上海园区5号院是近期杰作,项目照片登上了中国建筑学术核心期刊《建筑学报》的封面。但很多人第一次接触到的“标准营造”作品,是通过那批著名的雅鲁藏布江藏区实践,2011年张轲凭借藏区系列获得国际石造建筑奖。

这个系列实践始于2007年的一次徒步,张轲与友人在徒步过程中,不断考察适宜的场地状况,并在2008年完成了第一批三个建成作品,其中就包括在后来成为经典之一的雅鲁藏布江小码头。后续又完成了一些接待中心、小码头、艺术馆等。这些建筑有些共同的特征:面积较小;大量使用当地材料;建筑形式与场地景观有强烈的互动。面对特有的地域文化,张轲的设计策略更偏向完成一件位于自然中的辅助设施,将建筑和地势、景观等因素揉捏起来,不让建筑承担过多或俯视或指导在地文化的任务。在自然场地中,张轲惯用坡道将不同高差的功能串联起来,并用一个公共流线将人引向水边或一处景色震撼的平台上。当地石材的大量使用和砌筑工艺,既控制了成本,又将建筑印刻在场地上。张轲说,以往我们经常见到的被发表在杂志和网格上的建筑作品,许多通过周边的残破来衬托自己的洁白无瑕,其实这种做法是最简单的。

“标准营造”在藏区的项目获得了极高的关注,这也与青年建筑师强烈的创造力有关。青年建筑师往往在早期难以获得足够的话语权,尤其是城市中的项目。设计了上海龙美术馆的大舍建筑主持建筑师柳亦春就曾说,大舍建筑早期的实践全部在上海郊区,也是多年之后才完成了“进城”。张轲也通过这些距离遥远的项目,帮助了团队内的年轻人们。尼洋河游客中心的项目由标准营造赵扬工作室主持完成,建筑体量根据场地需求进行切削,将三个方向的人引入一个围合的院子中,并在剩余的体量里实现卫生间、更衣室、售票处等功能,这一原型与赵扬之后设计的日本气仙沼共有之家十分相似。进入尼洋河游客中心的通道、窗口与内院都被涂上了当地的彩色矿物颜料,在充足的阳光照射下,与浅色外墙形成了变化的视觉感知。色彩在这里被处理为一种独立于建筑的概念,给游客中心覆盖上了一种装置艺术的气质。小插曲是,当石材砌筑完毕时,张轲认为原有的石材效果已经十分惊艳,决定放弃成彩色的计划,但是赵扬坚持了原本的决策,并最终以彩色完成了项目。赵扬在这之后获得哈佛大学的硕士,在云南大理创立赵扬建筑工作室,随后参加劳力士艺术驻留计划,陆续完成了若干优秀的作品。无独有偶,从“标准营造”走出去的优秀青年建筑师还有王硕、戴海飞等。

张轲曾说,要让优秀的建筑事务所像病毒一样传播出去,这符合他经常提及的“新一代人”的想法。从独立建筑师个体认知到一个新的集体意识的转变。张轲如今继续为他工作室中能力出色、可独立完成项目的建筑师设立自己的工作室。目前看来,“病毒”计划已有所收获。而由他们共同完成的藏区项目成了这一计划的发源地。据他透露,藏区的新项目马上又要开启,在新设计的同时,还计划修复一些先前的项目。相隔十年,新系列也是检验“标准营造”进化的一张适时的试纸。

城市微更新

回到北京,建筑师张轲生活的城市,其城市更新是近些年来的热门话题,北京的中心城区也成为目光的集中点。原本的胡同和大杂院的,其自身物质资源的承载力已与它的土地价值产生了巨大的差异,这种差异往往将老城区引向两种极端,一种是“拆一建三”的光鲜亮丽,一种是维持原样的拥挤杂乱,或施以媚俗的仿古装饰吸引人流。显然这两种极端都不是张轲认为值得借鉴的。张轲在北京的城市更新项目中,完成了三个类型的建筑作品,分别是微胡同、微杂院和共生院。三个实践之间,虽然条件不同,但是可以看出“标准营造”处理城市更新问题时,尝试为复杂问题提供更为可靠的技术可行性,提供一定标准的建筑品质,以及设计概念上的抽象递进关系。

微胡同位于北京杨梅竹斜街,是2013年北京设计周的项目之一。以往旧城在更新过程中,由于基础设施老旧,居住空间极为有限,原住民陆续搬离,往日街道、胡同里的氛围也会随之消失。张轲在微胡同项目中,解决的就是如何在种种限制下,提供客观的居住面积和体面的居住品质,让原住民有可能继续选择留在原地生活。张轲在极为有限的场地中置入了一个微型院子和一棵小树,围绕着院子的是几个凸出的盒子,在盒子内分别是各种起居空间。在这个类型的实践中,实验意味更为浓厚,形式感也十分强烈。张轲也不否认自己对形式感的追求。

微杂院是三个类型中的第二个,张轲将微更新做了推进。正是这个项目,为张轲赢得了阿卡汗建筑奖,让他成为第二个获此殊荣的中国建筑师。微杂院应对了北京胡同中更为普遍的问题:即公共空间的缺乏。旧城严丝合缝的结构,不具备新建街区的各类活动功能的建设条件,且受到严格的保护,由此很难推进公共空间的建设。近些年来一些建筑师在胡同中的实践,也都会避开麻烦重重的公共空间,内向地完成一个私宅设计。位于茶儿胡同8号院的大杂院,里面最多时有12户人家居住。私密空间紧张时,人们就会向公共空间拓展自身的使用面积,院子被各家私自搭建的厨房和其他功能加建所占据。惯常情况下,建筑师会做一个简单分类,所谓的私搭乱建往往难逃被集体清除的命运。但张轲认为这些承载杂院气质的搭建不应该被抹除,尤其是空间层面上,普通百姓的日常性从来都不是极少主义的。

最终在设计微杂院时,原有结构被保留,参考了自建房屋的体量,对既有建筑进行了重新设计、修复,使其可以承托新功能,即儿童图书馆及艺术中心。为了不破坏院子中央古树的根,新建与改造都采用了轻质基础和悬挑的做法,并在材料上尝试了新的配比。供儿童阅读展览使用的建筑体量内侧是一条旋转踏步,顺着踏步走上去,就能紧靠在古树下,欣赏具院子与旁边连绵的坡顶。张轲在微杂院的设计中,用更为平等、模糊和带有历史和日常观念的方式来对待加建和原有建筑之间的界线。当然,前提是它不是拥有法律身份的保护建筑,建筑形式却因此获得更多自由。项目的建设也获得了更多邻里的支持。建成至今,微杂院一直有专人进行日常运营和活动策划,是茶儿胡同里一个时而热闹、时而清静的去处。

在第三个类型中,问题的焦点来到公共与私有的共生层面,而设计的策略变得更加有针对性,技术密度也最高。共生院由私密的居住空间和公共的展览空间、茶室组成,私密与公共两个部分共享一个庭院。为了能在有限的建筑内腾挪出足够的公共区域,“标准营造”开发出了一个插入式居住单元,其结构独立,功能集约,十分适合面积紧张的旧城改造项目。在共生院的公共空间中,建筑师置入了一个4.5㎡的功能模块,这个模块可以提供厨房、洗衣、卫生间、储物等一系列起居需求。在旧城改造的上下水设施大幅度跟进后,可以被广泛使用于旧建筑改造的项目中。

从早期的空间塑造满足需求,到历史片段的日常化和公共化,再到产品研发和原型探索,这三处微更新虽然条件各不相同,但可以折射出"标准营造"设计理念的变化和要求的提升,建筑形式的达成也具有越来越多的逻辑支撑。实际证实,张轲的建筑设计实践在近几年更为成熟。

张轲称自己不是一个爱凑热闹的人,喜欢在第一线进行设计思考和实践,还要往返于北京和波士顿之间从事教学工作。2016年威尼斯国际建筑双年展,主题为“来自前线的报道”,张轲将微杂院的两个1:1的片段放在展览现场,以回应策展人 Alejandro Aravena 的主题。Aravena 是智利著名的金塔蒙罗伊住宅的建筑师,他通过设计廉价的半成品社会住宅解决贫民居住问题的设计获得了2016年普利兹克建筑奖。对于两个不同国度的建筑“前线”,张轲曾在一次访谈中用到了“巷战”一词,以描述在城市更新的进程中建筑师们普遍的工作状态。

细观张轲的建筑生涯,可以看到他一路逆流而上。这种逆商业和中庸之流的做法基于清醒的建造逻辑和对建筑本体的反思的。逆流是建筑师为自己设置的一个又一个难题:和“老一代”划清界限意味着在创作中或许会孤立无援,到遥远异文化的地方盖房子意味着成本限制和敏感的文化议题,制造“病毒”传播的优秀事务所意味着被年轻一代追赶,去旧城中“啃骨头”意味着与不同力量的博弈。如果不是一名逆流而上者,只做一名建筑师,设计可以变得很简单。然而,张轲问道:“可是然后呢?这样你就满足了么?”