张轲:北京的未来在于有机更新

01 April 2015

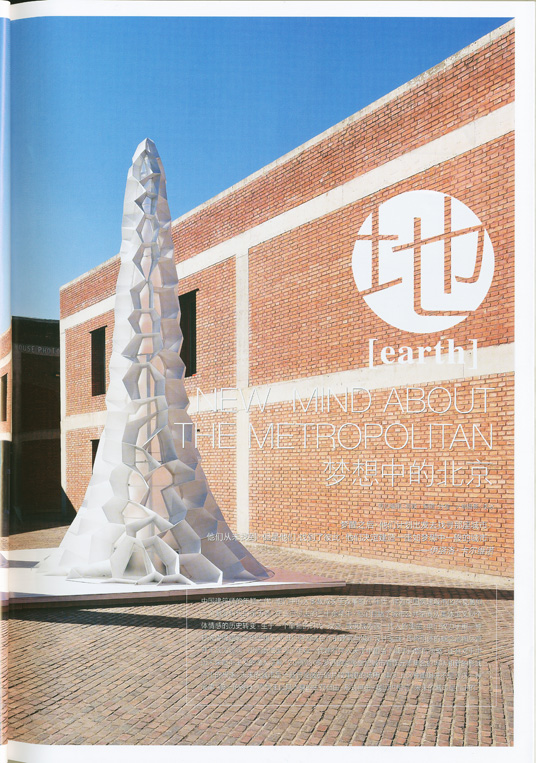

梦想中的北京

梦醒之后,他们计划出发去找寻那座城市;他们从未找到,但是他们找到了彼此;他们决定建造一座如梦想中一般的城市。 ——伊塔洛•卡尔维诺

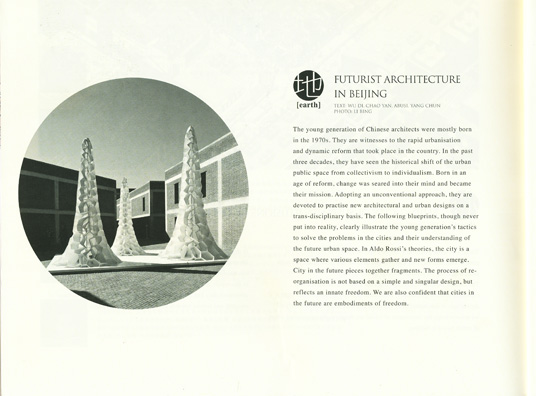

中国建筑师的年轻一代,他们中的大多数成长于改革的70年代,作为中国疾速城市化的浪潮和一个激烈时代的亲历者,在业已过去的三十余年中,他们目睹了城市公共空间从集体主义向个体情感的历史转变。生于一个革新的时代,改变,或此成为这一代人的使命,他们致力于用一种打破传统建筑学的思维方式进行跨领域合作的建筑与城市设计实践,即将引述的概念蓝图尽管并未成为现实,却清晰地呈现了年轻一代建筑学人关于中国当下城市问题的策略,还有对于中国未来都市主义的个人注解。如同阿尔多•罗西的类型学把城市看作元素集合的场所和新的形式产生的根本:未来的城市是一些曾破碎的片段重组的场所,事实上这种重组并不是寻求一种简单、统一的设计,而是来自其本身的生存自由,形式自由,我们也相信,未来的城市是自由的。

张轲: 北京的未来在于有机更新

如果将历史理解为一系列事件在一系列空间中反复震荡的结果,那么我们就可以用空间性的观念重新看待历史,而这也是现代城市社会的核心。

张轲在描述他心中的明城墙遗址公园时,对面的评委们不一定认同他的每一句话,但是“整体上”听取了这个青年的心声,可能比听别的建筑师的方案显得更专心而且更有兴趣些。

2001年,正在纽约的张轲很偶然地赢得了北京东便门明城墙遗址公园设计竞赛。在国内的初试成功似乎可以归功于评委和决策者的眼光,在众多方案中选择了这个既没有风景图片,也没有写实渲染图的一个。

遗址公园项目地段大约1.5公里长,包含唯一现存且相对完整的明城墙以及东便门角楼,要求建筑师规划设计一个以城墙为主体的遗址公园。

该项目在北京的城市改造过程中有重要的文化意义。这一地段是北京旧城与外界转换的门槛,坐火车进入北京站前首先可以看到的标志性建筑就是东便门角楼;从历史层面看,这里又反映了北京城市发展的过去、现在和将来的关键位置。

站在项目设计竞赛的“当下”,仿佛所有的创意都比张轲的“新锐”。玻璃城墙、钢板城墙、激光城墙,这些加诸“城墙”之前的定语或状语是一种时代感的呈现。十几家建筑师事务所打擂,相比之下,张轲领导下的“标准营造”只有一招制胜——无为。

只呈现原貌,看似是无为,其实关键是保存那个“有”。在张轲心里,何谓“有”?无非只有一个坚持,即是不假。东方文化讲究融会贯通,传承有序,然而存续不意味着复古。张轲说,如果停留在模仿层面,那么复古一定是没有生路的。30岁的他这么想,如今14年过去了,他的想法没有变。

于是,张轲在对城墙实施必要保护措施及结构加固之外,并没做过多的粉饰,而是把大量精力放在了城墙周围的规划设计上。将遗址公园分为五个区域:西段城墙北侧为老北京南城根文化区,南侧是现代雕塑公园,中段为北京站出口厂场区,东段为东便门角楼区,角楼北面是城墙遗址公园纪念林。这些区域为不同的活动提供了空间,而城墙本身作为一个共同主题,把这些区域连成了一个整体。在已经遗失城墙基础的地方,铺上碎石以标出城墙位置。在城墙相对矮的地方往下挖两米,暴露出巨大的花岗岩地基,展示一段文物存在的基础。

钱,还有其他去处,花在对古树的保护上。在现代雕塑公园,建筑师测绘了每一棵树的位置,并提议保留它们。城墙遗址公园纪念林作为一个相对独立的区域,可以种植适合北京气候的油松和白皮松。

所有这一切被付诸实践的想法,如今看来似乎不值得被争议,而在那个无限讲求标新立异的世纪初,可算得上—番冒险了。“对于历史的态度是不强加解释,因为任何一种看上去像对未来进行注脚的方式都显得可笑”,张轲的想法,被时间证明了。

这个项目自己到访过多少次,张轲没有计算过,但他记得一些与之相关的断章。当时为修建北京站搭建工棚留下的痕迹,至今还保留在城墙之上。然而所有的建筑几乎都是遗憾的艺术,抚摸这些城墙时,张轲也曾发现后期“增补”的痕迹。也许正因为这为数不多的“假”,才更彰显了存续的“真”。

2001年,似乎一切都年轻到生机勃勃,北京还没有更多关于艺术节的概念。遗址公园起来后,这里便成为一种可能性,为后面众多艺术节的临时装置,增添一个背景。遗址公园起来后,这里便成为一个海归青年建筑师的起点。也就在这—年,张轲挥别纽约,带上“标准营造”回到北京。

明城墙遗址公园的那1.5公里,是北京城被保护的一小步,也仅仅只是一小步。回国后的张轲发现,老北京在迅速地消失。

2002年,《北京旧城25片历史文化保护区保护规划》公布了。明眼人都看出来了,保护线划到了哪里,拆除线也就划到了哪里。提到“25片”,张轲有不满,“以前是在保护的前提下发展,后来换个位置,在发展的前提下保护,中国又化太博大精深了”。

他很自然地想到了自己的大学论文,研究方向是关于北京城规划发展,与梁陈方案有关。在论文的封页上,他留了个温水煮青蛙的图示,这是一个隐喻。人们在享受着城市发展带来的便利时,城市也在逐步死亡。这个还记得多年前那篇论文同时也坚持着某种信仰的清华男生,把自己的建筑实践放在了北京的胡同里。“微胡同”和“微杂院”这两个项目开始为住在院子里的人们带来生活上的改变,使这一空间以有机生长的方式延续。

“微胡同”坐落在大栅栏,那条街平时游客不少。在杨梅竹斜街53号一个约30平方米的小院里,空中开辟了5间屋子,用木板隔成,向外的一面是玻璃窗。有人问过这房子除了被观赏能不能对外出租,张轲觉得在做好加固、保温后,完全没问题。“对于空间的更高效利用其实是每个时代的创新”,他拿起iPhone,谈到了最老式的大哥大。结论是,不一定要住200平方米才能得到200平方米的生活质量,在20平方米内也可以弄很好。

“微胡同”这种可供多人居住的超小型社会住宅,为胡同保护与有机更新提供了一种新方式。后来的“微杂院”和“微胡同”做了邻居,就选在大栅栏茶儿胡同8号院,一个典型的北京大杂院。改造之余,张轲他们在院里建了一个胡同书屋,常常引来成群的孩子。用青砖和环保多层板搭起的一座小屋,外围像一小段城墙,可以直接走到屋顶,贴近院里的老槐树。

这两个项目在施工过程中得到的居民反馈曾杂有怀疑、不信任、抵触甚至举报。有人以为“双微”项目会非常华美,而事实上,它们以最朴素、最实用的状态完成了自己的亮相。在塑造上没有侵犯胡同的肌理,也没有张扬到想蹦出来。都是非常内向的所在,走进去的人会吃一惊:原来这里的空间层次很丰富啊!

在胡同里的这种项目,本身有很强的传统文化代入感,没人能简单地用一种预先设置好的态度喊一嗓子:“我来了,拆了重做就是对的°”于是,也就没人能接一句,“全部给我保护起来,一动不动就是对的”。走进胡同的深处,才会明白,只有在切实对话的层面上,所想才能在现实层面实现。

胡同改造必然会遭遇一个质疑一一是否能适应老住尸的需要,张轲认为,建筑是极其古老的实践,和人的情感因素有关。无论未来多么不可预期,但人心中情感需求的变化不是很大。如果整天想着别人会喜欢什么,一定特别累。他也很快明白了,外界再多的赞誉也抵不过胡同老太太的一句:你们不懂,这是艺术。对了,我们家能不能弄成这样?

对于北京的未来,每次有人问张轲,他总会说自己一点都不悲观。因为现在只能往好的地方发展了,不可能再悲观了。

除了“行胜于言”指导下的各类亲民实践,张轲最大的乐趣是让建筑这份务实的工作更显其探索性。

2012年米兰设计周,张轲的大型概念艺术装置“山居”大放异彩。也就是在这一年,他提出了城市和农业的共生概念。在城市为个体自由提供空间,让个体和巨型城市系统之间相得益彰。“山居”设想了数座由数百个有机“蜂房”构成的山林般的大厦,每一个“蜂房”都可为多个家庭提供足够建造个性化住房和田园的空间。只要梦想到的土地,无论其多远,每个人都能成为他自己的建筑师。

张轲对建造豪华办公楼和酒店似乎兴趣不大,他希望在不久的将来,人们不用被禁锢在盒子间里,而是在高层之内拥有一块土地,盖一个心仪的小房子,宅前种树,宅后饲禽。“山居”这个创意旨在于精神层面上成全他人的梦想。

从19世纪末以来,盖摩天大楼是一直在发生的事情,如纽约这样的城市是因为用地需要,也有不少如迪拜这样的城市是为炫耀其金钱和力量。在城市化进程中,过去二三十年中,北京粗犷地往外爆炸式发展,可是未来没有这种爆炸空间了。在用地的局限之下,唯有在内部提高充动效率,选择同上发展。

然而在城市建造立体村庄,是可以被实现的吗?如果不解决结构问题,这也就是一个幼稚的想法。而这一切似乎都能在技术和结构上得到解决,纵然很难,却不是不能。也许不久的将来,人们既能享受城市聚居的方便,又不至于因为城市发展而侵占更多的农田;因为我们的农田人均占有率是最小的,消失是最快的,城市扩张速度太惊人;未来还有两到三亿人要变成城市居民,内向生长是必然的趋势。张轲总是想得太多,不由自主地超越图纸,直达一个更宏观甚至不是他能控制的层面。

“谁又规定建筑师只能做建筑呢?”这个回答似乎也是给他自己的。

2009年,“标准营造”获得中国建筑传媒奖。梁文道先生在给张轲颁奖时说:“建筑师不能仅仅把自己作为建筑工作者或者普通的从业人员,而应重新唤起作为城市知识分子的角色意识。”这句话,说进了听者的心里。

当一个欧洲的建筑师,或者在美国做建筑师,都是比较省心的,城市扩张早已结束,已经不用顾虑大多。而在城市化飞速发展的中国,建筑师可以负起某种责任。

相比城市的“山居”,张轲在西藏的几个项目诸如雅鲁藏布江和尼洋河交汇处的观景平台,就有着“居山”的性质。在拥挤中求开阔也许不是不可能,但在广袤中求和谐则更需要达到一种高度。当张轲站在南迦巴瓦峰海拔近8OOO米的山巅之下,除了感受自己的渺小,也体会到某种强大力量的冲击。在那里,无论建什么,都需要有绝对的自省和自信。

不管一个建筑师的想法或概念是多么全球化,最终还得和一方土地相连接。在“被西藏化”和“去西藏化”之间,张轲选择了第三条道路,既不仰视也不俯视,平视之间很多东西水到渠成。所有的景观都是建筑,所有的建筑也都属于景观,这是西藏之于张轲的意义。从那时起,世界的真相铺展开来,尽头指向融合。

现在想来,纽约似乎是张轲的彼岸。彼岸若是圆满,此岸便会坍塌。所以他回来了。

在纽约这个固执的老派城市里,更重要的机会不属于年轻人,大的建筑公司攫取了几乎所有的份额。还好,没人能垄断一种看待世界的方式。年轻的张轲本以为这个世界的原动力是由文化和艺术组成的,到纽约后他才发现,核心是赤裸裸的资本。即便所有的文化名人和艺术家都去纽约,那里也不是文化的策源地。

纽约提供了一种残酷的世界观,剥离层层信仰,让人清晰见到人之为人的需求。即使作为一个文化交流地,它的地位也正在被欧洲城市所取代。相较之下,北京是一个相当未来的城市,面向未来的新系统已经生成。

当前的北京,既可以被称作外国建筑大师的实验场,但同时又有机会颠覆大师的传奇。库哈斯设计的央视新大楼,安德鲁制造的国家大剧院,这些似乎都显示出过于完美背景下产生的方案不能适应城市环境和大众审美。

由于“我们和这些作品都过于同时代了”,张轲不想轻易下评语,但也不介意谈谈自己的感受。在他心里,每个时代都有为大众熟悉的建筑师,也有不为大众熟悉但实际上更优秀的人。大多数时候颠覆传统被当作一种姿态,而真正的前瞻性是更深地去思考传统。

在张轲着来,长得像未来的未来是荒谬的未来,完全脱离实际的未来也可以被认为是荒谬的,只有渐变而且几乎是会发生的未来才是可以讨论的。在他心里,北京的未来和今天相比是跳跃性的,却也有着很强的连续性,会一点点变化得不一样,是一轮有机更新。

曾经的巴黎和纽约也是各种建筑师和艺术家的试验场,抱怨声似乎就少了很多。一个城市,在文化上保持吸引力,让探索实践得以完成,也许并不是一件坏事。坏事的是过度的商业行为和肤浅炒作。在这个浮躁的时代,太多人渴望一夜成名。

在盖了几个还不错的建筑后,张轲没有急于自我总结。他说,真正要谈论一个人的成就,至少要过三十或五十年。他现在只想和正在做的事情谈个恋爱,要特别的喜爱,才能获得极大的乐趣。

不可否认,没有一个专业像建筑学那样要求学习大量的知识,把功能性和文化性融合在一个物理空间。张轲不迷恋那些看上去直接有用的东西,一直在汲取各种能量,用于和更新的东西产生共振。

“最终影响结果的那部分和专业没有直接关系,就如同一个写作者,文字的好坏和文字是否漂亮无关,而是由你的境界决定的。”他说。张轲审慎地拒绝过没有相同价值观的“甲方”,也正面看待每一件作品里的不完美。不管如何,那些不靠谱的想法,不具体的概念,在历经痛苦挣扎后,从无到有,变成一种真实的存在,会带来一种不容抗拒的满足感。

张轲

1970年生于安徽。1996年获清华大学建筑学院建筑与城市规划硕士,1998年哈佛大学建筑学硕士,主要从事建筑设计、景观设计、城市设计及产品设计。1999年于纽约参与创办标准营造建筑事务所。2001年回国将事务所工作重点放在国内。代表作品北京明城墙遗址公园;阳朔商业小街坊;雅鲁藏布江小码头,林芝尼洋河谷游客接待站等。曾获2011年度国际石造建筑奖、WA中国建筑优胜奖、中国建筑传媒奖。大型概念艺本装置“山居”于2012年在米兰设计周展出。