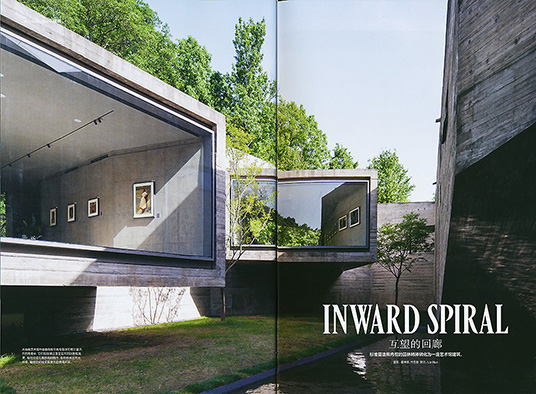

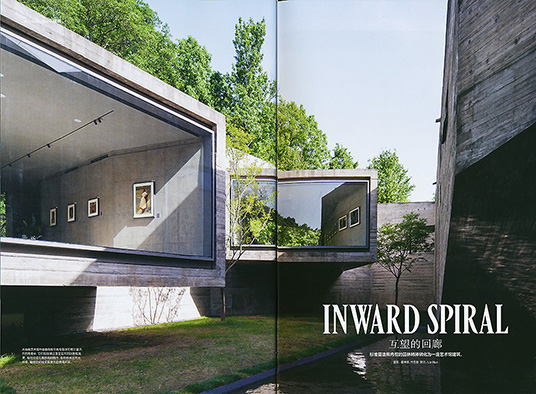

INWARD SPIRAL

互望的回廊

标准营造将内观的园林精神转化为一座艺术馆建筑。

摄影:董博儒,代西春

撰文:Liz Han

对于标准营造来说,肖峰艺术馆是个非常特别的项目,它跨越了13年时间终得完建。从2011年开始,这个项目照映并陪伴着张轲与事务所走过最重要的实践与思考阶段,也见证着杭州这座城市建筑环境和文化语境的变迁。今年4月9日,在艺术馆正式开馆之际,本刊邀请建筑师张轲展开对话,回望13年来的坚持与所得。

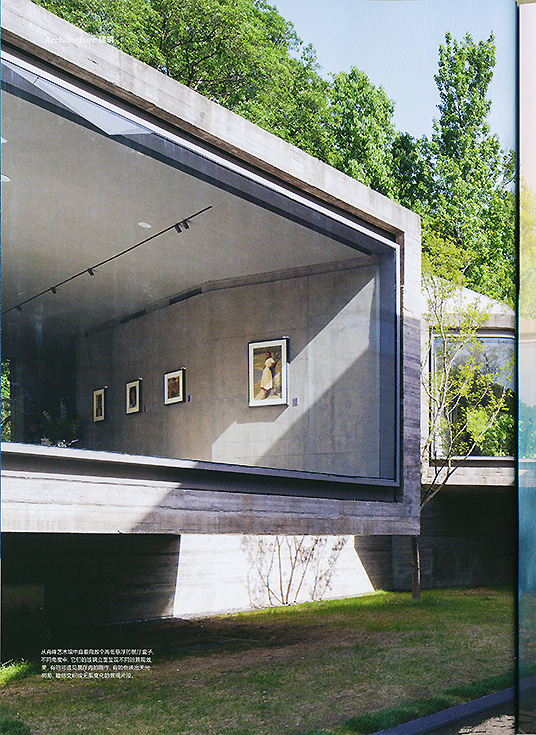

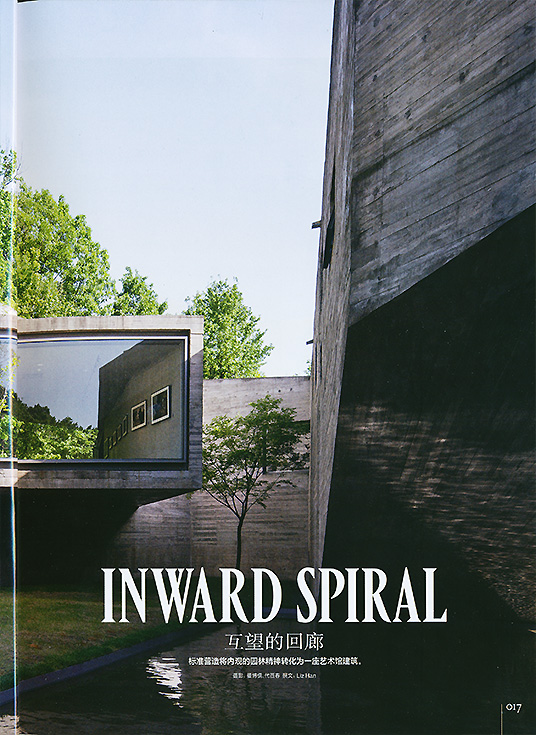

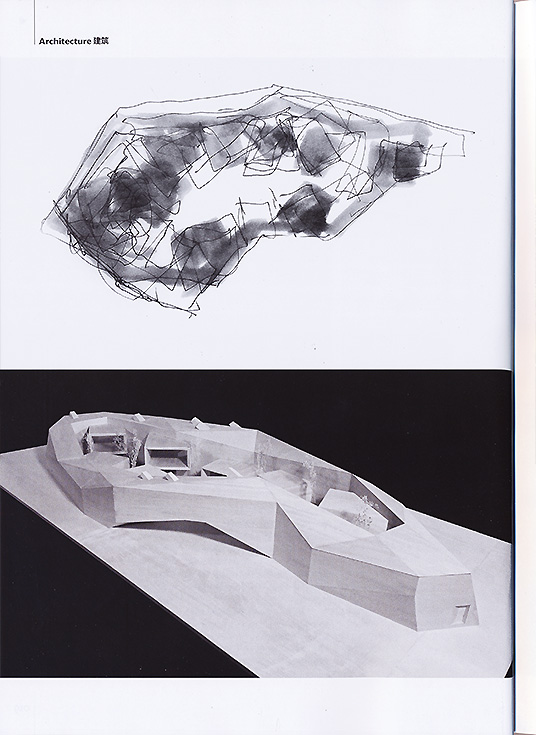

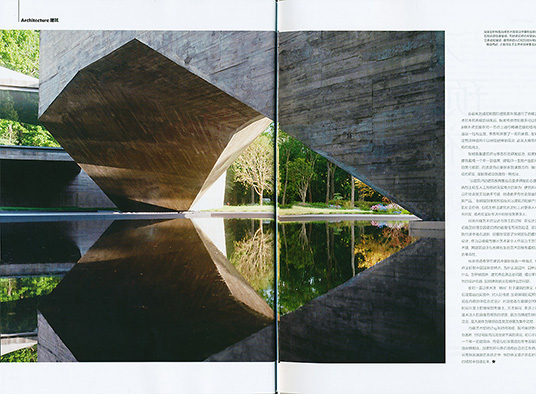

坐落在杭州西湖以南几公里处,虎跑路的近旁,背靠着大慈山的密林,这一颇具重量感的混凝土建筑缘着地段的走势勾勒出外骨骼。建筑界面几乎对外部封闭,7个矩形视窗空间向内庭伸出,相对而望组成内向的庭院景观,在起伏错动的屋面、墙面动态中, 整个建筑仿佛一个有机体在地面匍匐行走,同时在进行着某种自我孵化。

项目在2011年启动时,标准营造正处在完成了几个西藏项目,对用一般性材料做当代建筑产生了新的理解的阶段。这个时间点上,也是建筑师对其关注的“园林”体系进行当代建筑转换的发展期。2007年. 在苏州万科中粮“本岸”庭院式社区方案中,标准营造用连续弯折的白色墙体围隔出院落、中庭、房间等组成的空间序列。正是因为这个项目,让张轲意识到, 将中国园林精神在当代建筑中进行转化,并非简单地挪用一些园林的具象元素,而应当系统化提炼并再现其空间原理。

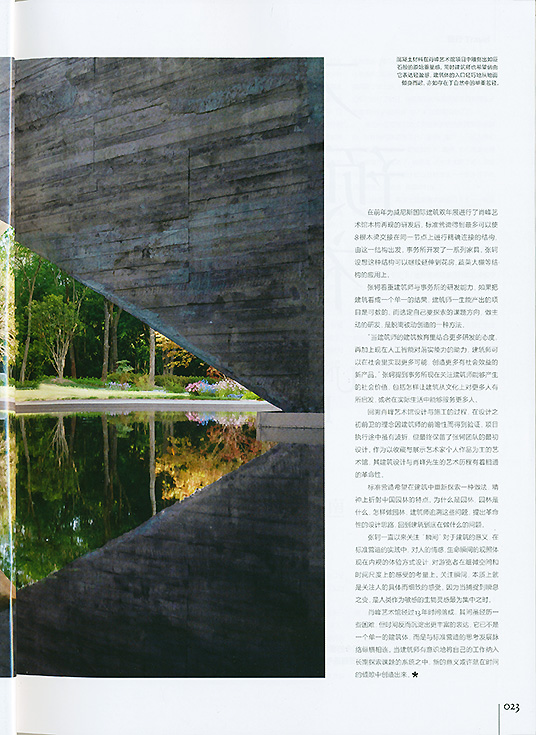

在对肖峰艺术馆进行设计之初,张轲便确定了要做一个内向庭院的基本策略。这是建筑师出于自身研究方向的主动选择,也是对周边环境的独特的回应方式:地段一侧背靠大慈山,茂林覆盖山体,另一侧临近城市道路虎跑路,在这里坐落一个向内围合的建筑园林,天然地透射出在城市中取静而自成一境的意图。

建筑体贴合于地面,其中有一段从地面抬起,打开一个进入内庭的入口。游人由此经过庭院,步入门厅,而后右侧的一条坡道引导人们穿行于高低起伏的展厅之间。起初空间低矮,贴近地面;再往前,空间渐趋开阔。穿过一座架空的廊桥后,路线开始下行,进入两个错落布置的展厅,空间感再次回归内敛与沉静。最终回到起点,归于门厅,形成一个完整的环形动线。

方案初期,建筑师与肖峰、肖鲁等艺术家在设计沟通中达成了园林性的共识,而标准营造拿出的方案在当时很多人看来是前卫的。比起“精神上很现代,形式上很中国”的建筑,张轲认为标准营造要做的是“精神上很中国,形式上很现代”的作品。

在张轲看来,中国园林的奥妙在于“玩”和“藏”的趣味。玩,在身心的放松中游走体验;藏,则意味着体验中处处有待被揭开发现的隐藏玄机。中国园林的“步移景异”原则营造出视觉的丰富,其法则的核心则渗透着中国哲学中万事万物时刻在发展变化的基本认知。肖峰艺术馆正是通过游走路径的设计和路径上的视窗变化,搭建起一个供人兴致盎然地游玩探索的建筑空间。

园林塑造的内外互动关系也是张轲所看重的:园林围合构成一圈天际线,外界远处的山或塔有时浮现其上。这种物理视线的互动,也带来心理层次的关系:内部空间中纳入了外部世界的坐标,随即达成的心理感受是有限中纳入了无限。由此,要做具有中国性的当代建筑,通过内向性构建内外关系与体验的趣味,成为标准营造近十几年探索的一个重点。

在秀美的杭州山林景色中,肖峰艺术馆选择了主要的视窗均向内看。第一视觉属于建筑内部,越过建筑屋脊的第二视觉,才可见外部的山景。它在形式上决然地向内围合,内部庭院是空间的中心,构成第一层内向性;而作为外围的建筑体,它的内部空间同样因袭了园林空间的精神核心,构成第二层内向性。

建筑内部的光环境为观众创造可供静思的幽谧氛围。在较为封闭的廊道与对外敞开的展厅序列中,艺术馆构建了一个在天光中明暗细腻变化的内部空间--随着廊道的蜿蜒,光常常从窗边晕开,又渐渐隐入曲折中。在浑然一体如雕塑般的空间明暗结构中,“暗”的阴翳美学得到重视,隐含着的是对内在觉察力的温柔看护。因为要创造光,从一片黑暗开始,同样的,要发现新知,可以从淹没既往的经验后重新睁开眼睛开始。

如果剖析为什么建筑师会对“内向性”着迷,可以发现其中潜藏着向内寻求的自我觉察意识,建筑师希望以一种“内观”的方法完成自身文化的重构。因为看到在建筑实践中,中国建筑一度缺少了自主性,张轲以内向性作为锚点输出自身的文化表达。

“内观”,自觉地觉察自身,看自己,从而得到一个完整的世界,拥有定义世界的自由。这似乎也是古代园林建造者们的状态,他们拥有足够的自由建造自己喜爱的一片山水秘境。

肖峰艺术馆建筑的回环中,无论是在外部观看建筑形体或是在内部探索展览空间,形体的有机变化使空间时时在打破限定的边界:当人的视线似乎刚要捕捉到墙面、屋面这样的概念时,它便开始弯折变化。创造迷境、回环、错置的时空关系,在标准营造的设计中常常可以看到。

园林的体验中便带有这一特性:在曲径通幽、柳暗花明中流转行走,至一新景处时,有时令人恍然不知身在何处,纵使面积小巧的一个园林内部,也可以组织出一个类似迷宫的结构。它让人由于这样的停顿而思考自我在世界的位置,重置世界的边界。

在肖峰艺术馆展厅盒子间彼此回望观看时,从一个盒子走向另一个盒子,观众或许也会一时疑惑自己正走在建筑体的什么位置,而当一一向外观看时,盒子高低悬浮错落,有时可见盒子内部的画作,有时则是玻璃反光着风景,一个由景观切片所连缀起的图景已在脑中自动构建起这个场所为观众搭建的一个无尽园林。艺术作品被安排在展览与廊道中,它们获得了基于空间特性形成的新的体验路径:画作也被纳入这一漫游体系,成为时时与人在游走中偶遇的数个风景。

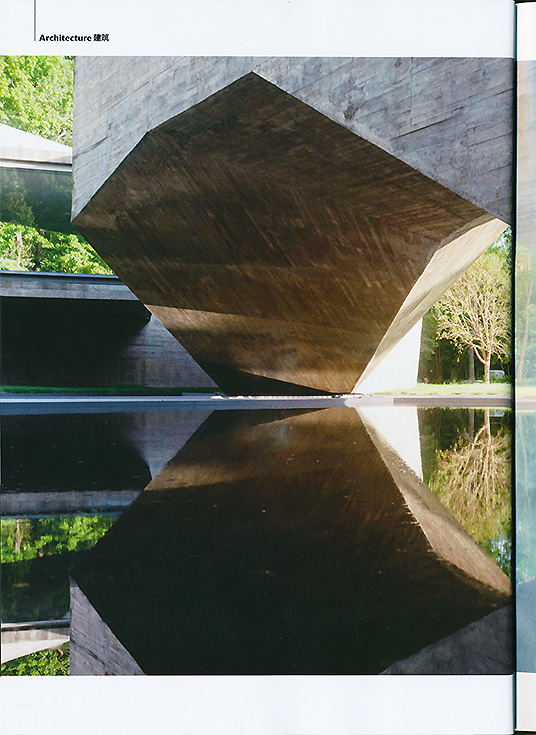

这座“园林”由混凝土材料进行构筑,清水木纹混凝土材料直观表现着造型语言,也是标准营造在材料实践中的一个时间注脚。

清水混凝土的可塑性极强,可以实现材料和结构的高度一体化,因此受到众多建筑师的青睐,甚至成为一种建筑理想的代言物,但与此同时,它也可能成为虚张声势的工具。张轲看待材料是敏感生动的,在他看来,当混凝土建筑尺度过大,尤其做成丝绸一样的质感时,容易失去精神性,显得荒芜;当它尺度近人时,会变得如同可把玩的物件,质感更容易带给人情感触动。张轲曾尝试在肖峰艺术馆的混凝土中加入墨汁,用随机的墨色变化增加近人尺度的温度。

这个总长约90m、宽约40m的不规则混凝土体块落于大地上,像巨石一般的混凝土表达了厚重感,张轲却希望能同时给予它一种举重若轻的能力,借由这个项目挑战混凝土对轻盈感的表达。形体由宽到窄的收束动作,界面的弯折,从地面轻巧抬起如欠身的入口,以及悬浮感的矩形展厅盒子,使建筑体在厚重中闪现着轻盈姿态。

张轲说,如果现在实施艺术馆方案,或许不会使用混凝土作为主体材料。在项目延续的十几年时间里,建筑师对材料的关注点随着社会与行业议题的发展也在发生转变。“对于环境的责任变得更重要了,或者说建筑的人性化变得更重要了。”张轲认为现在建筑师的环境意识变得越来越强。

前年,在第18届威尼斯国际建筑双年展的“共居”主题板块,张轲以肖峰艺术馆为原型,用木结构和金属节点进行重新表达,制作了一件长15m的装置悬吊于展区上空,模型装置表面使用在北京街头收集的纸箱经手工撕开进行包覆。

这个项目可能意味着标准营造混凝土时期的结束,张轲认为可持续性在混凝土材料中,可以从存续时间长度的角度进行理解。艺术馆扎实的体块如同一个关于时代的标志镶嵌在山野中,同时讲述着混凝土这种材料携带的纪念碑性与基于时间变化的废墟性--杭州大雨后,建筑体上已经开始生出了屋漏痕的斑驳印记。

标准营造在实践中具有研发意识。在肖峰艺术馆方案设计完成的一年多后,标准营造在2013年微胡同”项目里以一种近似的概念和形式实现了这个方案,同样的围合连廊上生长出朝向内部景观的盒子。不过“微胡同”面临的条件限制性更高:只有几十平方米的微小面积,完全对外封闭的老建筑外墙,以及与周围邻里复杂的关系处理。

在前年为威尼斯国际建筑双年展进行了肖峰艺术馆木构再现的研发后,标准营造得到最多可以使8根木梁交接在同一节点上进行精确连接的结构由这一结构出发,事务所开发了一系列家具。张轲设想这种结构可以继续延伸到花房、蔬菜大棚等结构的应用上。

张轲看重建筑师与事务所的研发能力,如果把建筑看成一个单一的结果,建筑师一生能产出的项目是可数的。而选定自己要探索的课题方向,做主动的研发,是脱离被动创造的一种方法。

“当建筑师的建筑教育里结合更多研发的态度,再加上现在人工智能对落实能力的助力,建筑师可以在社会里实现更多可能,创造更多有社会效益的新产品。”张轲提到事务所现在关注建筑师能够产生的社会价值,包括怎样让建筑从文化上对更多人有所启发,或者在实际生活中能够服务更多人。

回溯肖峰艺术馆设计与施工的过程,在设计之初前卫的理念因建筑师的前瞻性而得到验证,项目执行途中虽有波折,但最终保留了张轲团队的最初设计。作为以收藏与展示艺术家个人作品为主的艺术馆,其建筑设计与肖峰先生的艺术历程有着相通的革命性。

标准营造希望在建筑中重新探索一种做法,精神上折射中国园林的特点。为什么是园林,园林是什么,怎样做园林,建筑师追溯这些问题,提出革命性的设计思路,回到建筑到底在做什么的问题。

张轲一直以来关注“瞬间”对于建筑的意义,在标准营造的实践中,对人的情感、生命瞬间的观照体现在内观的体验方式设计,对游览者在细微空间和时间尺度上的感受的考量上。关注瞬间,本质上就是关注人的具体而细致的感受。因为当捕捉到瞬息之变,是人类作为敏感的生物灵感最为集中之时。

肖峰艺术馆经过13年时间落成,其间虽经历一些困难,但时间反而沉淀出更丰富的表达,它已不是一个单一的建筑体,而是与标准营造的思考发展脉络纵横相连。当建筑师有意识地将自己的工作纳入长期探索课题的系统之中,新的意义或许就在时间的缝隙中创造出来。